人材養成・人材育成

人材養成・人材育成

実施責任者:杉山 慎(北海道大学)

北極域の変化を理解するためには、長期の研究活動が必要です。そのために、将来の北極研究を支える次世代研究者の育成が不可欠となります。この重要なミッションを達成するため、ArCS IIIでは若手研究者を育てる取り組みを実施します。国際機関とも連携した様々なプログラムで、たとえばIPY-5(2032~2033年)で主役を務める、一線の研究者を育てることが目標です。

まず日本国内の若手研究者を、北極域のフィールドや海外研究機関に派遣します。そしてこの取り組みを双方向に発展し、北極域先住民を含む海外の若手研究者や大学院生が、日本で学び研究交流を行う機会を提供します。また、おしょろ丸による北極海実習航海、北海道を舞台とした海氷や積雪の野外実習、スイスアルプスでの氷河実習など、各地でのフィールドプログラムを開催します。

さらに、海外から講師に招いた特別講義や数値モデリングコースなど、実習と講義の科目群からなる「北極学カリキュラム」を提供します。北海道大学をはじめとした国内機関のプログラムを活用しつつ、国際機関やプロジェクトとも教育連携を進めます。またさらに、近い将来に国際的な場で活躍する研究者を養成するため、若手の研究者を国立極地研究所等の研究機関で特任助教として採用します。経験豊かなメンターのもとで、国際会議への参加や海外の研究機関との積極的な関わりを通じて、研究者としての力を伸ばしていきます。将来的に北極研究における日本のプレゼンスを示し、世界をリードするための経験と能力を養います。

これらの活動には、海外の研究機関や大学との協力、国際連携拠点や観測船の活用、北極に関する国際機関との連携が欠かせません。北極に関する教育の国際ネットワークUArcticとのプログラム共有、IASC Fellowshipへの人材供給、世界の大学院生が集う教育プログラム等の実現を目指していきます。日本の将来を担う北極研究者を育てることが、世界と協力しながら北極の未来に貢献する一歩と考えています。

-

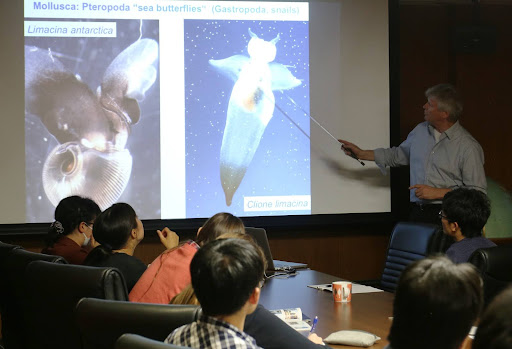

ブレーメン大学ハーゲン教授による、極域海洋生態学の講義

ブレーメン大学ハーゲン教授による、極域海洋生態学の講義 -

北海道母子里での積雪野外実習

北海道母子里での積雪野外実習 -

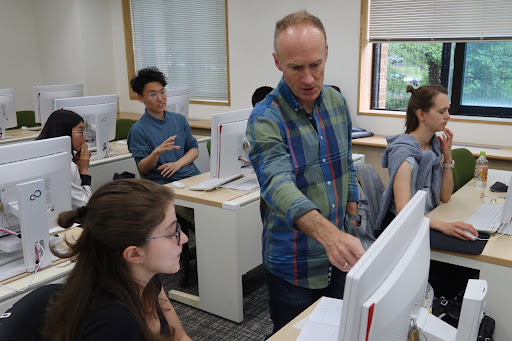

オスロ大学シューラ―教授による、雪氷数値モデリングコース

オスロ大学シューラ―教授による、雪氷数値モデリングコース -

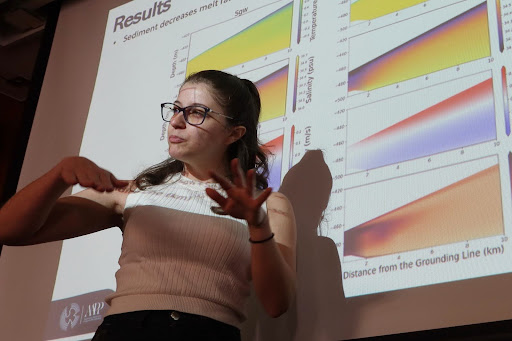

雪氷数値モデリングコースにおける大学院生の発表

雪氷数値モデリングコースにおける大学院生の発表 -

北海道大学の練習船おしょろ丸

北海道大学の練習船おしょろ丸 -

新規に着任したプロジェクト特任助教

新規に着任したプロジェクト特任助教

-

プレスリリース

-

活動報告

海外連携機関

スイス連邦工科大学/オスロ大学/ブレーメン大学/ヴァージニア大学/南東アラスカ大学

国際プロジェクト

UArctic(北極圏大学)/Field EX/BEPSII