歴史課題

環極北世界/環極北地域の⽣成と地政学的変容の動態

研究課題代表者:赤嶺 淳(⼀橋⼤学)

北極と南極のちがいのひとつは、北極域には8つの国家が存在し、そこには先住民をはじめ、多様な人びとが暮らしていることにあります。本研究課題では、①わたしたち現生人類(ホモ・サピエンス)の身体的寒冷地適応という人類史的時間軸にくわえ、②近現代という中期的時間における、環極北世界の生成過程とその地政学的変容過程について研究します。いずれも極北地域を他地域とのつながりのなかでとらえることが特徴です。

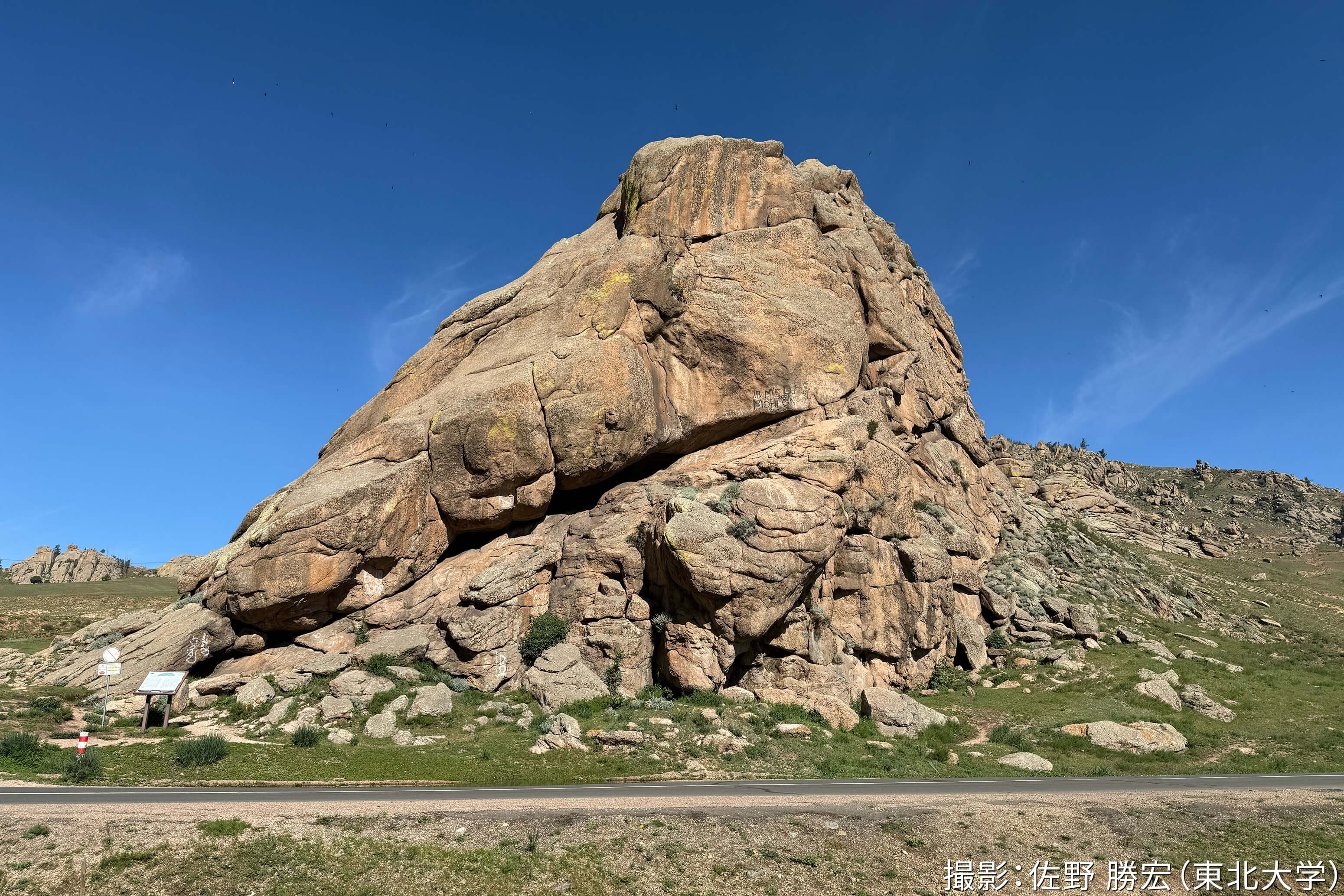

①の研究のおもな舞台となるのはシベリアに進出したヤナの祖先集団が暮らしたと想定されるモンゴルです。モンゴルの遺跡から出土した人骨の遺伝子や核DNA分析、遺物の調査研究により、現在北極域で暮らす人びとの祖先集団が寒冷地適応を果たしたプロセスを解明します。

②では水産業を中心として、水産物の生産から消費までの一連の流通過程の変遷をおさえつつ、人と水産物、資本の流れが構成するグローバルな地域連関の動態をあきらかにします。具体的には、a)北太平洋と北大西洋、北極海における捕鯨業の栄枯盛衰、b)タラやニシン、サケといった寒冷水域に棲息する魚種を対象とする漁業がいかに生成し拡大してきたのかを、技術開発や経済開発、国際条約、国内法、消費指向といった複合的な視点から分析し、「水産資源の持続可能な利用」という現代的課題を日本の現実に即してとらえなおし、日本の国際貢献に資する研究をおこないます。

「責任ある消費」を喚起することは、日本のみならず、魚食がさかんなアジア地域で心がけるべきことです。本課題は、その社会的責任を果たすべく積極的な発信につとめます。

サブ課題代表者

-

佐野 勝宏(東北大学)

佐野 勝宏(東北大学) -

赤嶺 淳(⼀橋大学)

赤嶺 淳(⼀橋大学)

海外連携機関

アバディーン大学/アイスランド大学/オレゴン大学