エアロゾル課題

北極域環境変化に関わるエアロゾルと気候への影響

研究課題代表者:大島 長(気象庁気象研究所)

北極域での急激な気候・環境変化によりもたらされる社会的課題の解決には、観測に基づく科学的根拠や信頼性の高い気候変動予測が必要です。エアロゾル(大気中の微粒子)や雲は、地球の放射収支を変化させることで、北極の気候に大きな影響を及ぼしていると考えられています。気候変動を予測する上で、最も不確実性が大きい要素の一つがエアロゾルの雲・降水への影響です。とくに北極域では急速な温暖化に伴い、エアロゾルの放出源や放出領域が変化しつつあります。

このような温暖化が進む北極域でのエアロゾル・雲の実態や動態を理解するためには、大気・海洋・雪氷・陸域水域・生物・人間活動などの多圏にまたがる研究や、ミクロスケールからマクロスケールまでの現象やプロセスを調べるエアロゾル・雲の研究が重要です。これらの研究とリンクさせたエアロゾルに着目した気候影響の研究も重要です。

本研究課題では、3つのサブ課題を設定し、高い観測技術や先端的な数値モデルを活かした研究を実施します。

サブ課題1とサブ課題2では、北極域の国際連携拠点(スバールバルやアラスカ)での連続観測や洋上船舶観測(「みらい」や「みらいⅡ」)を展開することにより、北極域の陸域および海洋上でみられる、多圏に関わる多種多様なエアロゾルの動態や物質循環を明らかにすることを目指します。

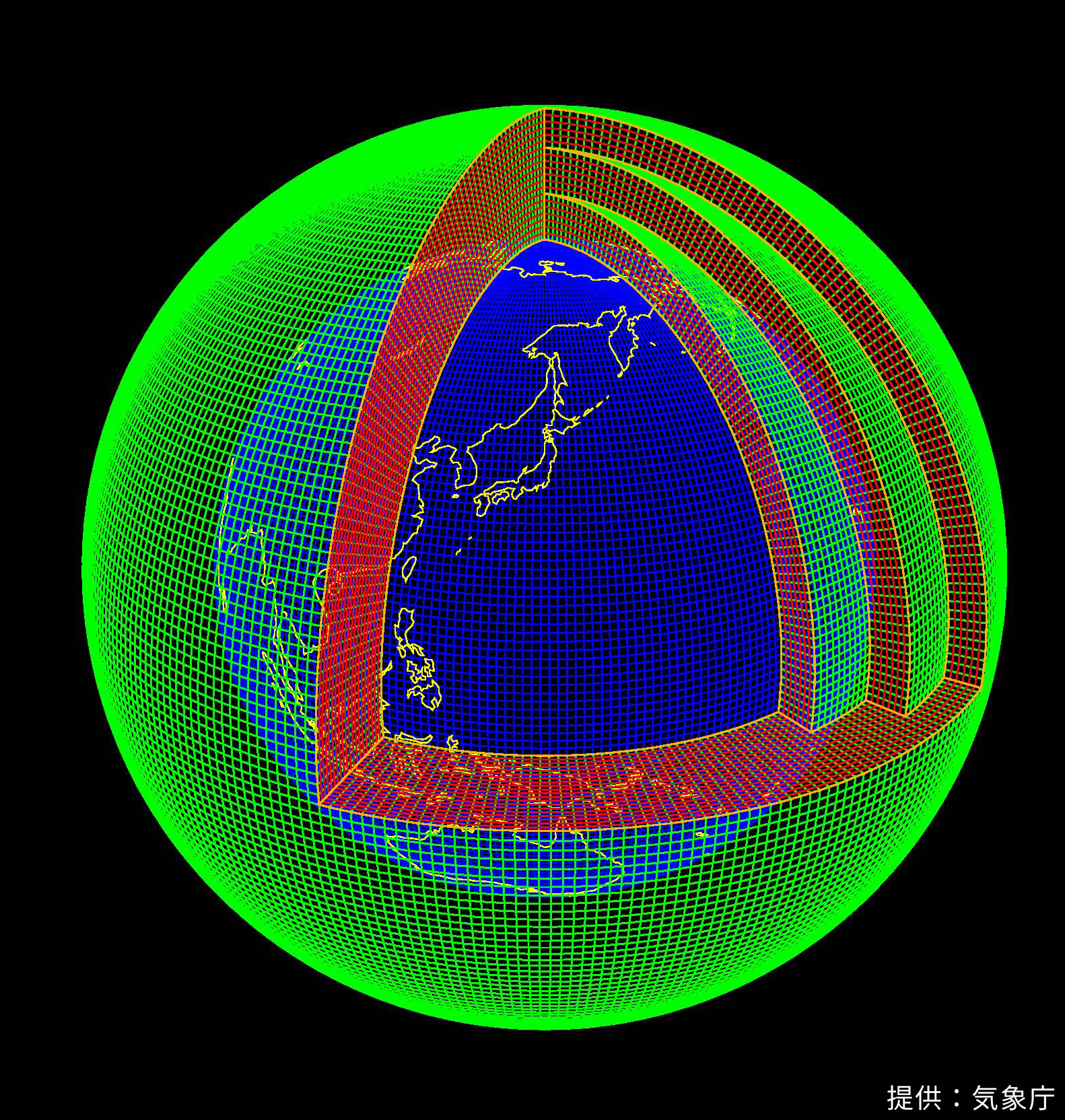

サブ課題3では、北極域での山岳観測、船舶観測、人工衛星観測と、様々な空間スケールの数値モデル計算により、エアロゾルの影響を含めた雲に関するミクロな微物理過程から北極域全体のマクロな動態までを統合的に理解することを目指します。また、多圏間相互作用を扱う地球システムモデルの開発や高度化を実施することにより、産業革命以降の北極域におけるエアロゾルの動態や放射影響を明らかにし、エアロゾルの北極気候への影響を定量的に評価することを目指します。

これらの研究は、様々な国際共同研究として実施されます。また気候変動に関する政府間パネル(IPCC)や北極評議会などへの国際的な貢献を目指します。

エアロゾルの生成・放出から消失・沈着までの一連のプロセスは多圏にまたがるため、温室効果ガス課題・生物多様性課題・沿岸コミュニティ課題等と連携した分野横断型の観測研究を実施します。エアロゾル・雲の影響は多圏にかかわるため、気候災害課題・北極海の保全と利用課題等と連携した先進的な数値シミュレーション研究を実施します。このような多圏にまたがるエアロゾル研究を実施するためには、他の研究課題との連携や研究基盤の活用が重要であり、ArCS IIIのようなプロジェクトで実現が可能になります。

サブ課題代表者

-

當房 豊(国立極地研究所)

當房 豊(国立極地研究所) -

竹谷 文一(海洋研究開発機構)

竹谷 文一(海洋研究開発機構) -

大島 長(気象庁気象研究所)

大島 長(気象庁気象研究所)

海外連携機関

ノルウェー極地研究所(NPI)/アルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所(AWI)/アメリカ海洋大気庁(NOAA)/ストックホルム大学/ノルウェー大気研究所/アラスカ大学