ガバナンス課題

変わりゆく北極域のガバナンスの解明と将来像の探究

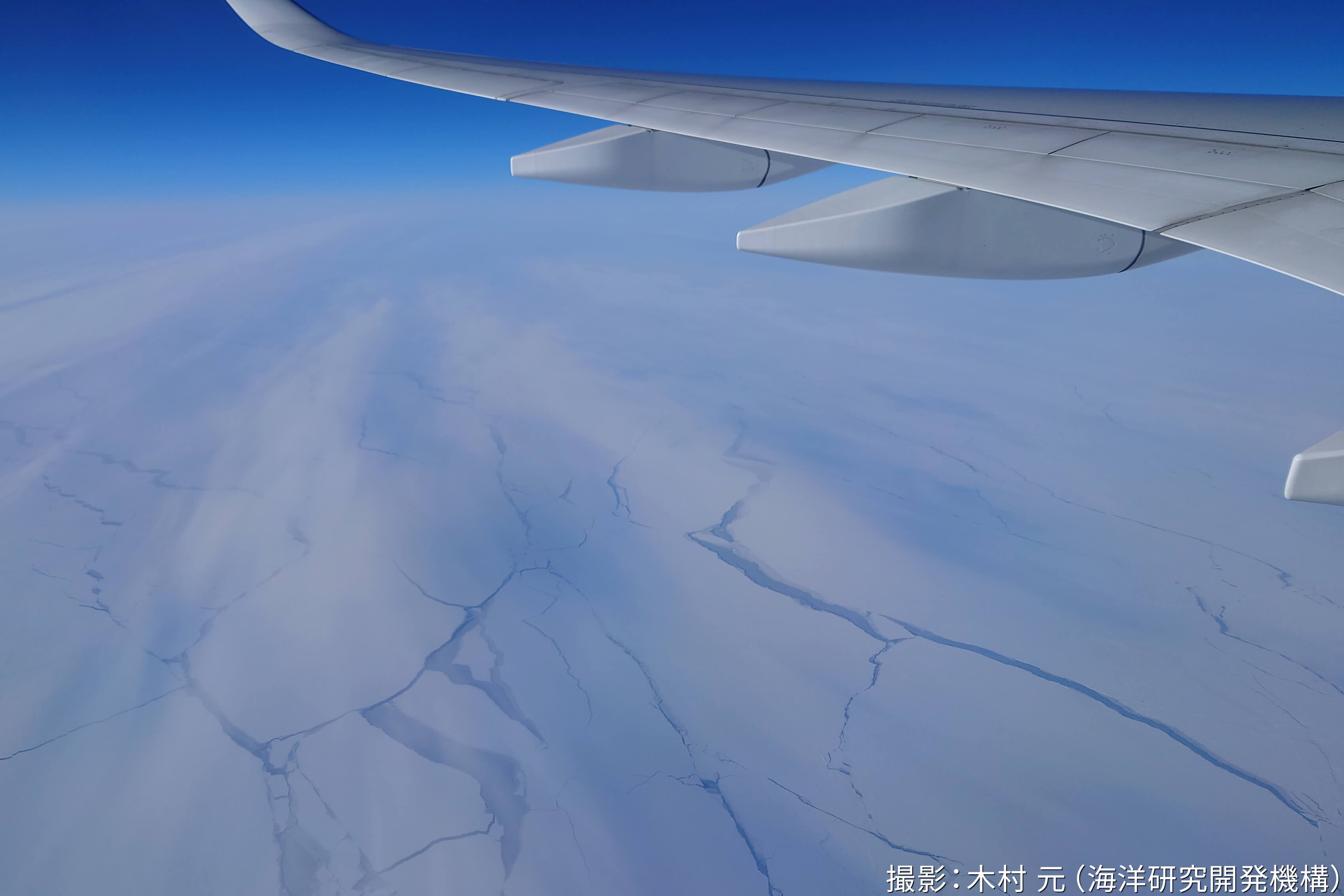

研究課題代表者:⽊村 元(海洋研究開発機構)

北極域は、急速な環境変動と国際秩序の流動化という複合的な変化のなかにあります。気候変動の進行により北極海の海氷は著しく減少し、北極海航路の利活用や資源開発の現実性が高まるなか、人間活動の拡大は北極域の環境や生態系、地域社会、先住民族の生活に直接的な影響を及ぼしています。さらに、2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、北極域における国際的な協力枠組みに深刻な影響を与え、北極の国際制度体制は大きく制約されました。北極ガバナンスの中心を担う北極評議会(Arctic Council)では、これまで北極圏8カ国(カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、米国)による政策決定と科学協力が進められてきましたが、2022年以降、ロシアを含む形での枠組みの維持が困難となり、一時は活動を停止しました(現在は再開)。

現在、北極域は国際平面における国家間対立の構図や戦略的競争の新たな舞台と見なされる傾向が強まっており、これまでの協調的枠組みを前提とした北極ガバナンスの安定性が揺らいでいます。北極域は、環境、経済、人権、安全保障といった多面的要素の交差点として、複雑な政策調整を必要とする地域となっています。こうした状況において、非北極圏国である日本にとっても、研究開発や持続可能な利用の分野における取り組みを通じて、北極域における国際的な信頼と役割を維持・強化していくことが、これまで以上に重要となっています。

本研究課題では、現在の北極ガバナンスがどのような課題を抱えているのかを分析し、北極域の環境や政治状況の変化に対して、国際制度や北極域の多様なステークホルダーがいかに対応しているのかを解明します。その上で、どのような政策や国際協力が求められているのか、また北極域における国際的な制度形成に日本がどのように貢献できるのかを検討するための情報基盤(政策決定のための基盤および外交活動のための基盤)を提供することを目的とします。北極ガバナンスを解明するにあたっては、①環境、②地域、③科学という三つの観点から研究を進め、さらに、それぞれの観点がどのように相互に作用しているかについても分析を行い、他の研究課題とも連携して分野横断的な知見を統合した新たな研究モデルの構築を目指します。

サブ課題代表者

-

礪波 亜希(筑波大学)

礪波 亜希(筑波大学) -

Juha Saunavaara(北海道大学)

Juha Saunavaara(北海道大学) -

木村 元(海洋研究開発機構)

木村 元(海洋研究開発機構)