温室効果ガス課題

気候・⽣態系とともに北極域で変わりゆく温室効果ガスの追跡

研究課題代表者:渡邉 英嗣(海洋研究開発機構)

地球温暖化の鍵となる温室効果ガス(GHG:Greenhouse Gas)の放出源と吸収源は北極域でも多様に存在しますが、気候変動に伴うこれらの応答は不確定性が極めて大きいのが現状です。地球温暖化に伴って地表・海面から大気へのGHG正味放出量がさらに増加すること(吸収量減少含む)が懸念されており、この変化を継続的かつ総合的な観測や数値シミュレーションを駆使して早期に検出することは、将来気候予測の不確定性低減や今後のGHG排出量規制に向けた政策決定においてとても重要です。本課題では、産業革命から現在に至るまでの気候変動が、凍土や海洋表層の炭素・窒素循環を介してGHGの放出・吸収源や大気–陸域–海洋間の交換量に与えた影響を包括的に検証し、将来気候予測の不確定性低減に資する知見を蓄積するとともに、GHG排出規制策や水産資源管理の根拠となる科学的情報(GHG交換量の信頼性、変動要因、特に注視すべき時期・場所など)を創出していきます。

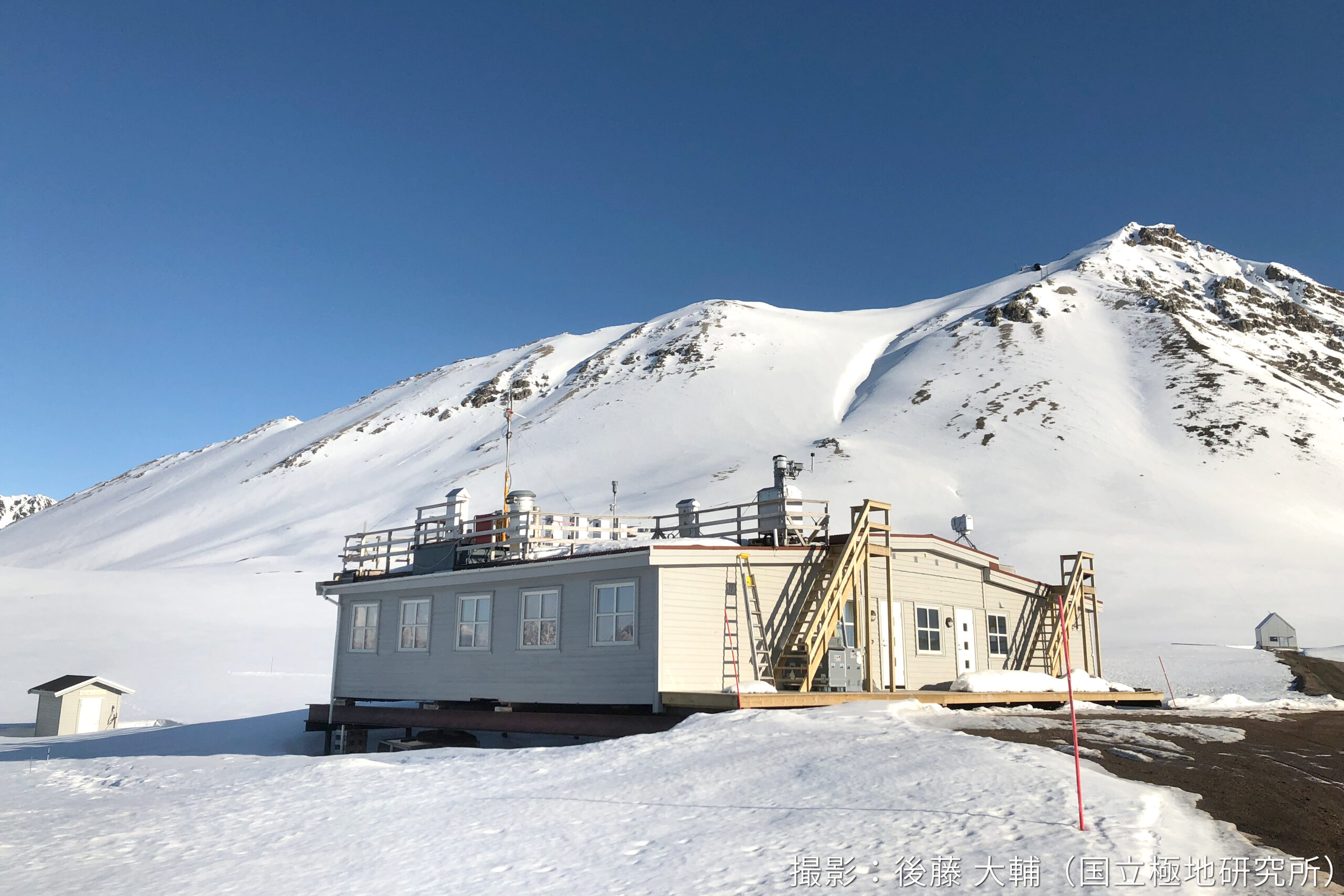

- サブ課題1では、地上観測基地・航空機・氷床コア掘削にて測定した大気中の主要なGHG(二酸化炭素CO2・メタンCH4・一酸化二窒素N2O)の濃度・同位体比やその関連成分(酸素など)を精密に観測・分析することで、産業革命から現在に至るまでの北極域における大気中GHGの時空間変動を把握するとともに、新たに取得する観測データを大気化学輸送モデルに入力しながら各GHGの放出・吸収源を特定していきます。

- サブ課題2では、北極域における温暖化やそれに伴う環境変化が陸上のGHG動態に与える影響を明らかにしていきます。米国アラスカ州での森林や氷河流域にて観測を実施することで、GHG(主にCO2・メタンCH4)の放出・吸収過程について理解を深めるとともに、衛星・再解析データや数値シミュレーションを組み合わせながら広域(アラスカ州や中央・東シベリアのスケール)を対象とした知見につなげます。

- サブ課題3では、GHG(主にCO2)の大気–海氷–海洋間交換量および海洋表層の炭酸系成分(pH・全炭酸・アルカリ度・炭酸カルシウム飽和度など)について、海氷融解水・河川水・沿岸浸食などによる海洋内部への淡水・物質流入の影響を定量的に理解するとともに、生物生産および海洋中深層への有機物輸送で構成される炭素循環を中央北極海の海氷域も含めて明らかにしていきます。

森林火災や海氷減少に伴うGHG濃度・輸送の変化やその不確定性を、エアロゾル・気候災害・生物多様性課題などと連携しながら明らかにしていきます。ノルウェーのニーオルスンやアラスカのフェアバンクス近郊にある地上観測拠点、海洋地球研究船「みらい」や北極域研究船「みらいⅡ」などの研究基盤を活用します。

サブ課題代表者

-

後藤 大輔(国立極地研究所)

後藤 大輔(国立極地研究所) -

紺屋 恵子(海洋研究開発機構)

紺屋 恵子(海洋研究開発機構) -

渡邉 英嗣(海洋研究開発機構)

渡邉 英嗣(海洋研究開発機構)

海外連携機関

アラスカ大学フェアバンクス校国際北極圏研究センター(IARC)

連携国際プロジェクト

地域炭素収支評価プロジェクト(RECCAP2)/北極海同時広域観測研究計画 Synoptic Arctic Survey(SAS)