戦略目標②

北極域環境変化に適応する社会構築への貢献

戦略目標統括役:飯島 慈裕(東京都立大学)

北極域は今、かつてないほどの急速な環境変化に直面しています。この変化の時代において、日本の北極研究コミュニティが長年培ってきた分野横断的な知見を結集し、北極に広く現われている社会課題解決に貢献することを目指すのが、本戦略目標です。海氷や氷河・氷床の減少、永久凍土の融解などの環境変化は、北極航路の利用に新たな可能性をもたらす一方で、沿岸インフラやそこで生活する先住民社会に深刻な安全保障上の懸念を突きつけています。

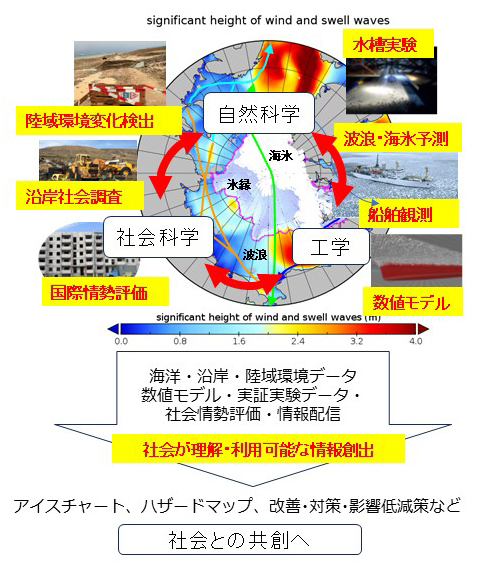

このような複雑かつ複合的な課題に対応するため、本目標では自然科学、社会科学、そして工学といった多様な分野の知見を柔軟に融合させることを重視しています。これにより、単なる学術的な成果に留まらず、社会が真に理解し、活用できる実践的な情報を創出することを目指します。この戦略目標の達成に向けて、私たちは「海洋」「沿岸」「陸域」の地域を対象に、三つの実践的な研究課題を柱に据え、密接な連携を図り研究を推進します。

- 「海洋」の課題では、刻々と変化する氷海の現状把握と予測技術の高度化、環境負荷の少ない次世代砕氷船技術の開発などに取り組みます。そして、北極航路や沿岸など、北極海の保全と持続可能な利用に貢献します。

- 「沿岸」の課題では、環境変動が海洋生態系や沿岸コミュニティに及ぼす影響を深く解明し、北極の暮らしを守り育むための持続可能な社会システムのあり方を多角的に探求します。

- 「陸域」の課題では、永久凍土融解や陸域環境の変容が社会インフラにもたらす影響を広域的に可視化し、環境変化に対する具体的な適応策やレジリエンス強化に資する実践的な地理情報を提供します。

これらの分野横断的な戦略目標を達成するためには、当然ながら、戦略目標①が目指す自然科学的な知見の深化と、戦略目標③が目指す北極域を取り巻く社会科学的理解との融合が不可欠です。私たちは、ArCS IIIの新たな挑戦である、研究課題間の緊密な連携を促す包括的なアプローチを通じて、日本の北極研究が持つ力を最大限に引き出し、地球規模での持続可能な未来の構築に貢献してまいります。

戦略目標②の全体概念図:海洋(海氷)・沿岸・陸域の環境変化に対応した分野連携の構造