公開日

北海道大学 Hokkaido Summer Institute 2025「南極・北極学特別講義II」の開催

北海道大学では、~にかけて、ArCS IIIの人材育成事業と連携して、Hokkaido Summer Institute 2025「南極・北極学特別講義II」を開催しました。

本プログラムは、本学の特徴ある研究分野である「南極」・「北極」を中心テーマとして、その概要と先端研究を学ぶ科目です。スイスとドイツから講師を招聘すると共に、オンラインを使ってアメリカの講師とも繋ぎ、北大教員を交えて実施する講義です。英語講義の聴講、海外研究者との質疑応答、受講自身の口頭発表などを通じて、参加者はコミュニケーション技術も習得しました。

今年度はArCS IIIとの連携によって、北大外からもたくさんの大学院生が参加し、広いバックグラウンドを持った大学院生が交流する機会にもなりました。

-

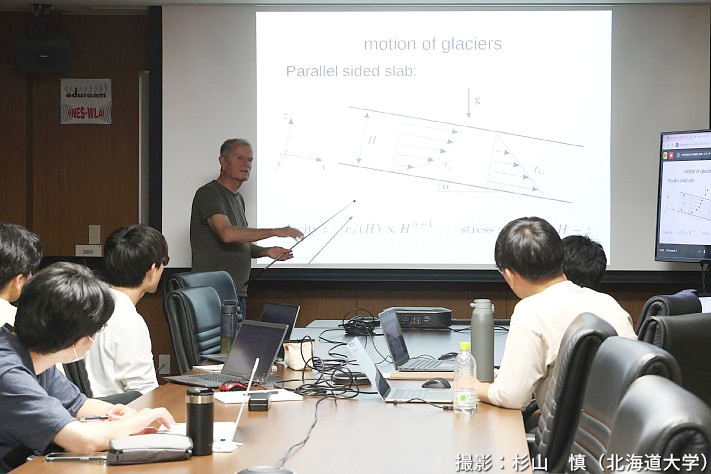

Heinz Blatter教授(スイス連邦工科大学)

Heinz Blatter教授(スイス連邦工科大学) -

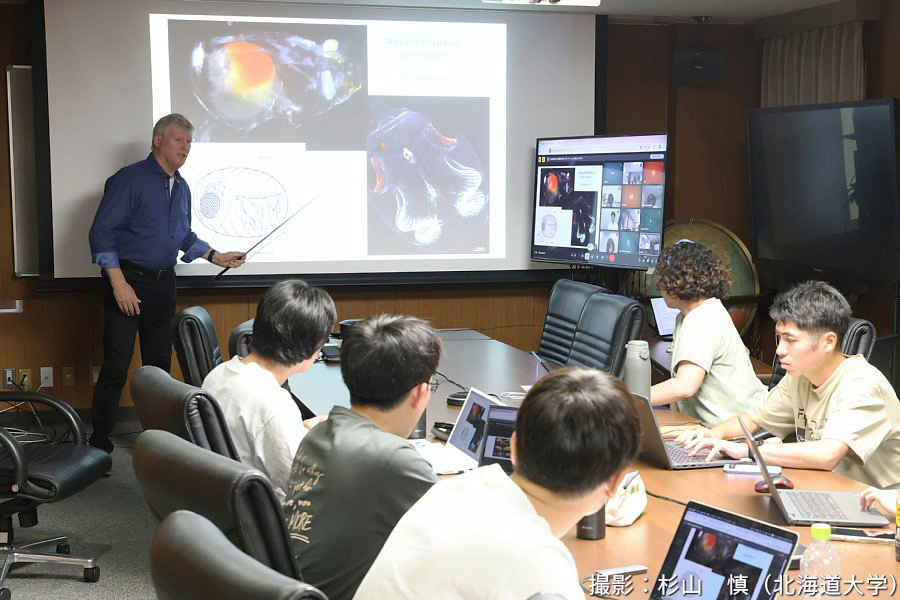

Wilhelm Hagen教授(ブレーメン大学)

Wilhelm Hagen教授(ブレーメン大学) -

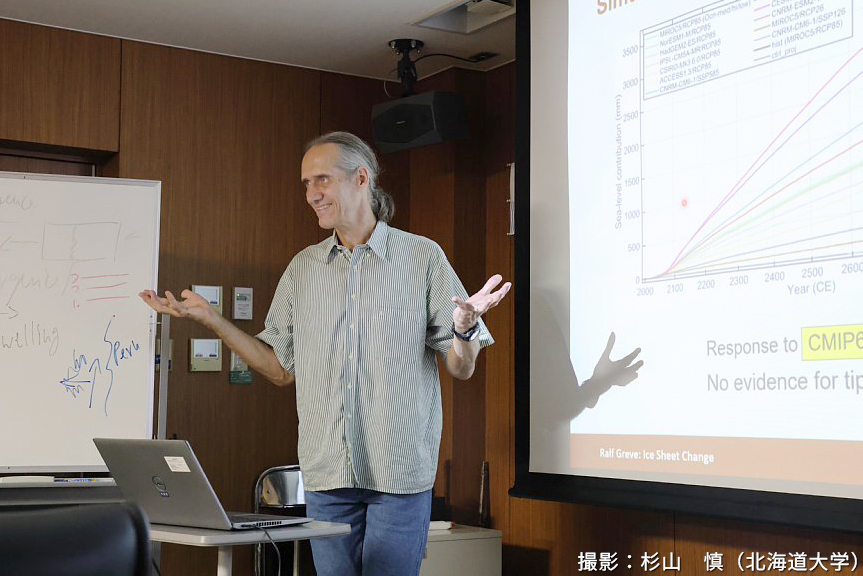

Ralf Greve教授(北海道大学)

Ralf Greve教授(北海道大学)

-

Lauren Miller教授(ヴァージニア大学)

Lauren Miller教授(ヴァージニア大学) -

Jason Amundson教授(南東アラスカ大学)

Jason Amundson教授(南東アラスカ大学)

| 講義名 | 南極・北極学特別講義II |

|---|---|

| 講師 | 杉山 慎教授(北海道大学)、Heinz Blatter教授(スイス連邦工科大学)、 Wilhelm Hagen教授(ブレーメン大学)、ラルフ・グレーベ教授(北海道大学)、 Lauren Miller教授(ヴァージニア大学)、Jason Amundson教授(南東アラスカ大学) |

| 実施日 | ~ |

| 場所 | 北海道大学低温科学研究所+オンライン |

| 講義内容 |

|

| 参加人数 | 20名(北海道大学学生12名、他大学学生7名、社会人1名) |

| 参加者からの声 |

|