公開日

グリーンランド・カナック沿岸での現地調査2025

~ 目次 ~

沿岸コミュニティ課題では、海洋、氷河氷床、陸域、人文社会などの研究チームが、2025年7月から9月にかけてグリーンランド北西部のカナック周辺でさまざまな調査観測を行います。写真と共に研究の内容や現地の様子をお伝えします。

カナック村での海棲哺乳類調査

投稿日:

執筆者:櫻木 雄太、金 紗羅、三谷曜子(京都大学)

カナック村で暮らす人々は、アザラシやイッカクといった海棲哺乳類を狩猟して生活しています。人と海棲哺乳類の相互関係を把握するため、私たちは海洋環境や海棲哺乳類の生態、村人の暮らしについて調査を行いました(写真1)。

海洋観測では、フィヨルドの各地点で観測機材を投入して、水温や塩分を計測、採水やネットを使用して、動植物プランクトンも採集しました(写真2)。観測点間の移動中は、海棲哺乳類の目視調査を実施しました。目視調査では、ボートから双眼鏡を覗いて海棲哺乳類を探します。各種の発見位置を記録することによって、種特有の分布パターンを把握することができます。また、継続的なモニタリングによって気候変動に伴う海棲哺乳類の分布変化を把握できる可能性があります。今年もワモンアザラシを中心に、アゴヒゲアザラシやタテゴトアザラシ、イッカクを発見することができました(写真3、4)。

アザラシ猟やイッカク猟に同行し、目視調査や行動観察、鳴音観察などを行いました。また、狩猟された個体から筋肉や肝臓、胃内要物などを採材しました。これらのサンプルを分析することによって、食性や汚染濃度などを調べることができます。また、猟に同行することで、先住民族の狩猟方法や暮らしを直接目の当たりにすることができました(写真5)。

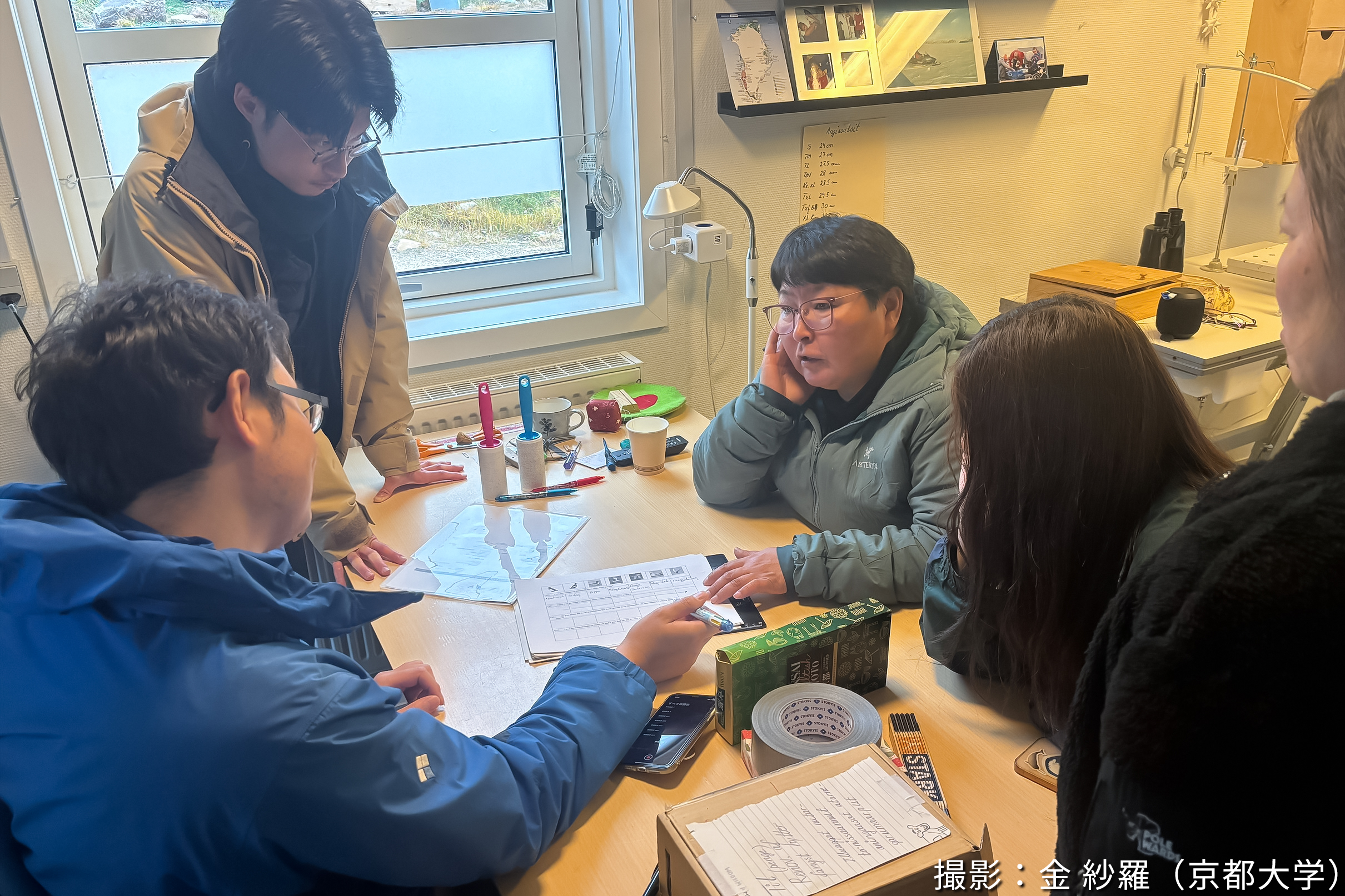

他にはカナック村の地域住民を対象に、インタビュー調査を実施しました(写真6)。地域住民がどれほど海洋生態系と密接に関わっているのかを把握するため、食事を中心に、現地の生活について質問させていただきました。

今回の滞在では、海棲哺乳類の分布データやサンプル取得に加え、地域住民の生活についての情報も得ることができました。得られたデータやサンプルはこれから分析し、北極域に暮らす海棲哺乳類と地域社会の複雑な相互作用を明らかにしていきたいと思います。

刺網を用いたアークティックチャー(ホッキョクイワナ)のサンプリング

投稿日:

執筆者:辻村 匠真、富安 信(北海道大学)

この夏、グリーンランド北西部のカナック周辺海域を訪れ、アークティックチャー(ホッキョクイワナ)のサンプリングを行っています!この魚は北極域に生息するサケ科の魚で、毎年夏になり海氷が開ける内陸の淡水湖から海に降り沿岸を索餌回遊する生態を持ちます。ArCS IIIの沿岸コミュニティ課題がフィールドとしているグリーンランドのカナック周辺海域では、現地住民が刺網というフェンスのような網を使って夏の重要な食料としてこの魚を漁獲しています。私たちの今回の滞在では、現地住民が用いる刺網を実際に使って魚を漁獲し、生体情報や、胃内容物のサンプリングおよび漁業の方法についての情報収集を行っています(写真1~4)。

本海域におけるアークティックチャーの生体情報は蓄積されておらず、現地コミュニティによる利用との関わりも含めて非常に興味深いテーマだと感じています。今後、データの分析を進め、漁獲した個体の特徴や時空間的な摂餌生態を明らかにしていこうと思っています。

カナックにおけるアークティックチャーの漁業は、岸から20~30mほどしか離れていない浅瀬で行われていたり、一人で刺網を行うシステムが確立されているなど、とてもユニークです。漁場は干満差が大きく、干潮時には海底が露出し、満潮時に水深1.5m~2.0m程度となるような場所です。そのため、干満の変化に合わせて網を張り、潮が満ちるのに伴って網が広がり、張られることを利用してアークティックチャーが漁獲される仕組みになっているのです(写真5~7)。

大きな干満差を利用し、岸から近い範囲で行われるこの漁法は、アークティックチャーの生態と場所の特性を活かし、かつ現地の経験知が活かされた漁法だと感じています。今回の滞在では、生体情報の取得だけでなく、刺網の広がり方や漁獲のタイミングとの関係性など漁獲の効率に関わる部分も調査していきたいと思っています。

グリーンランド北西部カナック村でワークショップを開催

投稿日:

執筆者:金 紗羅(京都大学)、今津 拓郎(北海道大学)

写真1:ワークショップ会場の様子

写真1:ワークショップ会場の様子

グリーンランド北西部に位置するカナック村で、私たちは毎年、地域住民を対象にしたワークショップを実施しています。今年もに村の体育館でワークショップを開催し、50人近くの村人が集まりました(写真1)。

ワークショップは、現地協力者であるToku Oshima氏の挨拶、杉山教授(北海道大学北極域研究センター)による沿岸コミュニティ課題のテーマ紹介から始まり、5人の研究者がこれまでの観測成果について発表しました(写真2)。

まずは、小川特任助教(国立極地研究所北極観測センター)が海棲哺乳類の調査結果やこれからの調査依頼について、次にPodolskiy准教授(北海道大学北極域研究センター)が、音響調査の結果やイッカクの生態について発表しました。今津氏(北海道大学環境科学院博士課程)からは、カナック氷河における近年の氷損失量とその流出水量について、櫻木特定助教(京都大学野生動物研究センター)は、ワモンアザラシに装着した衛星発信機の結果からアザラシの生息地利用について発表し、最後に、富安助教(北海道大学水産科学院)が、カラスガレイの生態と先住民の漁法に対する科学的見解について発表しました。現地の方との活発な意見交換から、我々の研究内容や結果に対する強い関心を感じ取りました(写真3)。

-

写真2:小川特任助教による発表の様子

写真2:小川特任助教による発表の様子 -

写真3:村人と議論する様子

写真3:村人と議論する様子

休憩時間には巻き寿司やお好み焼き、日本のお菓子を提供し、「ママット(おいしい)」といって大変好評でした(写真4)。ワークショップの後半には、昨年のArCS IIプロジェクト沿岸環境課題の道のりを取り上げた、NHK BS番組「フロンティア『科学者×先住民 北極圏の真実』」も現地の方にフィードバックできました。

これからも、より一層、研究成果の現地還元やコミュニティが抱える課題の解決に向けて研究活動に取り組んでいきたいと思います(写真5)。

-

写真4:お寿司やお好み焼き、日本のお菓子を提供

写真4:お寿司やお好み焼き、日本のお菓子を提供 -

写真5:ワークショップ参加者全員と記念撮影

写真5:ワークショップ参加者全員と記念撮影

グリーンランド北西部・ボードイン氷河での観測報告

投稿日:

執筆者:矢澤 宏太郎、見米 富視、今津 拓郎、杉山 慎(北海道大学)

末端が海に流入するカービング氷河は、融解と海への氷流出(カービング)によって氷を失っており、海水準上昇に大きく寄与しています。カービング氷河の融解とカービングのプロセスを解明するため、グリーンランド北西部ボードイン氷河において~に現地観測を実施しました(写真1)。

ボードイン氷河では2013~2017年と2019年の7月に観測を行っており、今回は実に6年ぶりの調査でした。氷河中央部は2019年から2025年の6年間で約650m後退しており、その原因解明と将来変動の予測が研究の目的です。ボードイン氷河の幅は約3km、1年間で400~600m流動するダイナミックな氷河です。我々の滞在拠点であるカナック村からボードイン氷河までは、船で約1.5時間掛かります(写真2)。ボードイン氷河末端では、海鳥が氷のアーチをくぐっている様子が見られました(写真3)。

氷河観測では、タイムラプスカメラおよび音響センサの設置とドローン測量を行いました(写真4、5)。タイムラプスカメラで氷河末端部の様子を10分間隔で撮影することによって、氷流動やカービング量を測定します。またカービングによって発生する音を音響センサで録音して、その発生頻度を明らかにします。

さらに、氷河末端部約10km2の領域を対象として計3回のドローン測量を実施しました。精密な標高モデルを作成して、観測期間中の表面標高変化とカービング量を定量化します。高解像度のドローン画像を用いて、氷河表面の裂け目(クレバス)を詳細に解析することも目的の一つです(写真6)。カービングの発生要因である、クレバスに着目した画像解析は、カービングの発生メカニズムの理解に繋がると考えています。みぞれが降る悪天候でのドローン操作は緊張しましたが、観測を無事に終えられて安心しました(写真7)。観測中にはカービングによる大きな音と氷の動きを肌で感じることができ、北極域環境の雄大さを改めて意識させられました。得られた貴重なデータを用いてカービング氷河への知見を深めたいと思います。

グリーンランドでの調査開始!

投稿日:

執筆者:エブゲニ・ポドリスキ(北海道大学)

日本語訳:小川 萌日香(国立極地研究所)

私たちの調査地、グリーンランド・カナックへのフライトは本日2度目のキャンセルとなり、11人のメンバーがイルリサット(グリーンランド)に足止め中です……4日間で2度のキャンセル、理由はカナック空港上空の霧です。着陸まであと数10mのところで引き返してしまいました。現地の人々によると、”カナックへの飛行は月に飛ぶよりも難しい”そうです。日本を出発して1週間経ってもまだ現地に到着できていない私たちは、その意味を痛感しています……次こそ、カナックに着陸しますように!(写真1、2)

私たちが足止めされているイルリサットは、巨大な氷山の間を巨大なヒゲクジラが泳ぐ、ユネスコ世界遺産の息を呑むほど美しいアイスフィヨルドで有名です。私たちはこの機会を活用し、フィヨルドを散策し、美味しい料理を楽しみ、調査機材のテストを行っています。朝食中にレストランからクジラの調査を行うこともできます!(写真3、4)

また、ドローンを使って岸からクジラの行動観察も行いました。ザトウクジラ、ナガスクジラ、カモメが一緒に餌を探している様子は圧巻です。同時に、水中マイクによるクジラの鳴音と海の環境音の録音も行いました。カナックと比べると、イルリサットの港は非常に騒々しく、特にハリバット(オヒョウ:カレイの一種)漁船やクルーズ船の往来が多いです。今後も、調査の様子や写真をお届けするので、お楽しみに!(写真5、6)